L’histoire du Collège de France, sur un fil juridique

Juriste historien, titulaire de la chaire « Droit, culture et société de la Rome antique », le Pr Dario Mantovani mène un projet de recherche visant à étudier l'histoire institutionnelle et administrative du Collège de France grâce à l'analyse de ses actes juridiques, jamais encore rassemblés. Ces travaux passionnants permettent d’apporter des précisions sur des éléments de l’histoire de l’institution jusqu’ici restés flous, comme les conditions d'enseignement à certaines époques ou encore les liens du Collège de France avec l’université de Paris. Un projet mené avec le soutien de la Fondation.

À l’approche des 500 ans du Collège de France en 2030, vous menez un ambitieux projet visant à publier une histoire normative du Collège de France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Notre équipe, formée par Céline Surprenant, Viviana Persi et moi-même, vise à combler une étonnante lacune. Il n’existe pas, à ce jour, d’histoire ou de recueil des règlements et statuts du Collège de France, comme il en existe pour d’autres établissements, tels que la Sorbonne ou l’Institut de France. Mais que sont donc les règlements et les statuts pour que cette lacune nous frappe ? À supposer qu’un historien du futur souhaite connaître le fonctionnement du Collège de France en 2025, il pourrait consulter le « Décret du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France », modifié le 19 décembre 2022, et le règlement intérieur arrêté le 24 décembre également en 2014, deux textes réglementaires les plus récents et qui sont heureusement pour lui accessibles en ligne sur le site gouvernemental Légifrance. Il y découvrirait alors les vingt-cinq dispositions législatives qui règlent le fonctionnement du Collège de France, par exemple, celles qui concernent le recrutement des professeurs et leurs obligations d’enseignement et de recherche, ou la composition de l’assemblée. Il serait en outre possible, grâce au règlement intérieur, de connaître les conditions d’accueil des auditeurs ou d’accès aux bibliothèques et archives. Ce dernier a été modifié à l’assemblée du 25 juin 2023, c’est donc un texte important. Il porte l’empreinte de ce qu’est ou de ce que devrait être le Collège, car l’historien ne doit jamais oublier qu’il y a un écart entre la norme et la réalité. Bref, cet historien hypothétique aurait à sa disposition des documents qui donnent une idée de l’état du Collège en 2025. Ils ne nous renseignent pas tant sur le contenu des enseignements, mais plutôt sur un objet plus insaisissable, c’est-à-dire l’établissement dans son ensemble, qui est au cœur de notre recherche.

En proposant une histoire normative du Collège de France, nous aurons donc un point d’observation non pas pour une seule année, mais pour cinq siècles de son histoire. Toute la difficulté, cependant, tient au fait que plus on remonte vers les débuts, plus ces textes se font rares et plus leur typologie est hétéroclite. Nous souhaitons ainsi réaliser une édition annotée et commentée de ces règles et statuts du Collège de France qui sera disponible pour le Ve centenaire de sa fondation en 1530 et qui permettra d’étudier l’établissement dans son fonctionnement en tant que « collège », en tant que corps organisé.

Qu’il s’agisse des actes isolés enregistrés depuis 1530, ou du règlement d’ensemble promulgué en 1800, qui a été ensuite plusieurs fois révisé jusqu’en 2023, ces documents n’ont jamais été rassemblés et a fortiori étudiés dans leur continuité, en tant qu’ensemble significatif. En bref, nous adoptons une approche qui n’a jamais été adoptée de manière systématique et cela afin d’augmenter le nombre de sources disponibles sur l’histoire du Collège de France, à l’intention de tous les chercheurs, les documents constituant pour l’historien ce que les molécules sont pour le chimiste. Car, osons le dire, l’histoire du Collège tend à être répétitive étant donné que l’on tend à citer toujours les mêmes sources. À l’instar de toute institution prestigieuse, elle a également forgé des mythes qu’il nous importe d’éclairer, documents à l’appui.

Votre projet s’appuie sur l’expertise d’une archiviste-paléographe. En quoi consiste son travail ?

Le travail de Viviana Persi, qui a été recrutée en tant qu’archiviste-paléographe pour une période de deux ans et demi grâce à la Fondation du Collège de France, comprend deux activités principales, c’est-à-dire repérer et déchiffrer des documents. Commençons par le repérage. La plupart des documents pertinents se trouvent aux Archives nationales, mais ils ne se présentent pas bénévolement à l’archiviste. Il est nécessaire de faire des campagnes de recherche dans divers fonds et l’on en découvre ailleurs que là où l’on croyait les trouver. Par exemple, des renseignements essentiels sur les salles des collèges de Cambrai et de Tréguier, où les lecteurs et professeurs royaux ont d’abord enseigné, se dégagent des registres notariaux concernant des litiges, pour le dire techniquement, dans le minutier des notaires. Ceux qui concernent le paiement des réfections nous renseignent indirectement sur l’affluence des leçons délivrées au collège royal naissant (voir document en fin d’article). Encore faut-il savoir déchiffrer les documents.

L’archiviste paléographe est formé pour lire, en l’occurrence, des écritures manuscrites des seizième et dix-septième siècles souvent en apparence illisibles. Elle les transcrit et avec les autres membres de l’équipe, les analyse et contribue à leur édition critique, notamment selon la tradition ecdotique développée à l’École des chartes, c’est-à-dire en appliquant des normes d’édition spécifiques à la transcription des textes anciens. Parmi les documents ayant trait à ce projet, certains avaient déjà été signalés par les historiens sans avoir été retrouvés et transcrits, d’autres ont déjà été transcrits, mais seulement de manière incomplète ou erronée, d’autres encore sont entièrement inédits. La plupart d’entre eux sont rédigés en français, depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts promulguée par François Ier en 1539, quelques-uns sont en latin, ce qui ne peut que réjouir l’historien du droit romain que je suis.

Qu’est-ce que l’étude des règles et statuts nous apprend sur l’histoire du Collège de France ?

Suivre un fil juridique, c’est-à-dire s’attacher à un aspect de l’établissement plus circonscrit que l’étude des quelque 900 chaires du Collège depuis sa fondation, nous permet, comme nous l’avons dit ci-dessus, de considérer de manière synthétique les cinq siècles de l’histoire du Collège. Par exemple, il devient possible d’examiner empiriquement l’une des idées dominantes de l’historiographie du Collège de France, c’est-à-dire la continuité de ses pratiques, alors qu’il a été fondé pour encourager l’innovation. Quels règles et usages ont-ils été conservés, comment se sont-ils transformés sous divers régimes, à quel vocabulaire toujours courant ou non, ont-ils donné lieu ?

Arrêtons-nous sur les premiers moments de la procédure de nomination, réel pivot du fonctionnement du Collège de France, car si les premiers lecteurs et professeurs royaux ont été nommés directement par François Ier, très vite, il n’en a plus été de même. Des lettres patentes de Charles IX enregistrées au Parlement de Paris le 2 avril 1566 en ont fixé des éléments. Advenant une vacation à la place de lecteur et professeur du roi, celle-ci sera annoncée dans toutes les universités les plus renommées du royaume et ailleurs. Les candidats devront se soumettre à un examen public (« la dispute ») et donner une leçon dans la matière concernée. Cette règle est instituée lorsque Pierre de la Ramée, lecteur et professeur d’éloquence et de philosophie au Collège depuis 1551, s’oppose à la nomination de Dampestre Cosel comme lecteur et professeur de mathématiques dans ce même collège, à qui, selon de la Ramée, manquent les compétences requises pour ce poste. Cosel est destitué, mais il est remplacé par Jacques Charpentier, professeur de médecine qui enseigne la philosophie scolastique et occupe les fonctions de recteur de l’université de Paris. Or, cette nomination réactive la controverse philosophique que les deux savants ont entretenue depuis 1554. Elle se déploie dans les écrits savants que les protagonistes produisent à cette occasion (remontrances et discussions), mais aussi dans les actes de la cour du Parlement de Paris. Cette controverse pourrait sembler ne concerner que deux savants particuliers. Or, c’est à travers elle que se fixent des éléments de la procédure de nomination, au-delà des lettres patentes de 1566, sur lesquelles on se concentre habituellement.

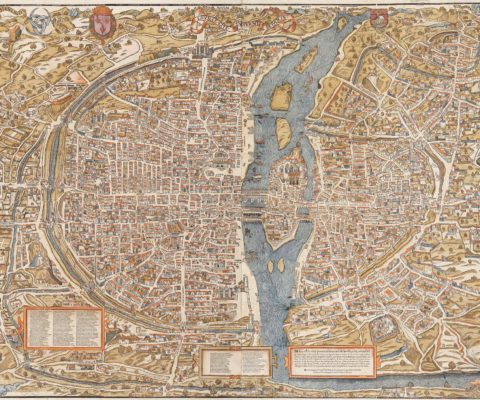

S’éclairent par ces faits mêmes les doubles ou triples appartenances des lecteurs à plus d’un établissement. Ces derniers, officiers du roi, avaient eu pour mission, comme l’on sait, d’enseigner ce qui ne s’enseignait pas dans les collèges de l’université de Paris. Cela veut-il dire qu’ils n’en étaient pas membres ? Pierre de la Ramée, parmi d’autres, désignait pourtant la chaire de mathématiques, dont nous venons de parler, comme une « profession royale des mathématiques en l’université de Paris ». La question ne se pose pas que pour l’université, mais également, par exemple, pour la Bibliothèque royale, aujourd’hui Bibliothèque nationale de France, où plusieurs lecteurs royaux et professeurs y ont eu des fonctions jusqu’à aujourd’hui. En 1724, ces liens étaient si importants qu’on a même songé, sans succès, à fusionner ces deux établissements, sous l’initiative de l’abbé Jean-Paul Bignon, bibliothécaire du roi (1719-1741). Cela a donné lieu à d’importants textes réglementaires jamais enregistrés et encore trop méconnus.

Quelles sont les prochaines étapes de votre recherche ?

Le résultat que nous visons est ce recueil des actes couvrant les cinq siècles de l’histoire du Collège de France. Toutefois, avant cette ultime étape, nous publierons certains dossiers qui présentent un intérêt particulier, car ils montrent que l’histoire juridique ouvre sur l’histoire matérielle, par exemple, celle des bâtiments et de leur occupation par les premiers lecteurs. C’est le cas de l’acquisition du collège de Cambrai et de Tréguier en 1610 et des actes qui l’entourent, que nous comptons publier. Les prochaines étapes de notre travail consistent, d’une part, à poursuivre la recherche de documents et d’autre part, à créer des ponts entre les époques les plus anciennes et les plus récentes, qui ont parfois été concrètement mis en œuvre. Mentionnons à ce propos les textes entourant l’annexion du Collège de France à l’université de Paris, entre 1773 et 1793, en échange de subventions pour la construction du bâtiment principal place Marcelin-Berthelot. La question était de savoir si le Collège de France avait déjà été et continuait à être sous la juridiction de l’université de Paris et de ses collèges. Ce fut un moment si critique que les instances des deux établissements rassemblèrent alors des textes réglementaires datant des premiers siècles. Cela montre la valeur que nos ancêtres, les lecteurs et professeurs royaux, ont accordée à ce genre de documents. On peut même dire qu’ils jetèrent ainsi les bases de cette histoire normative qu’il nous importe de poursuivre.

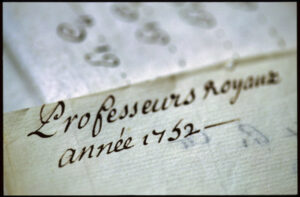

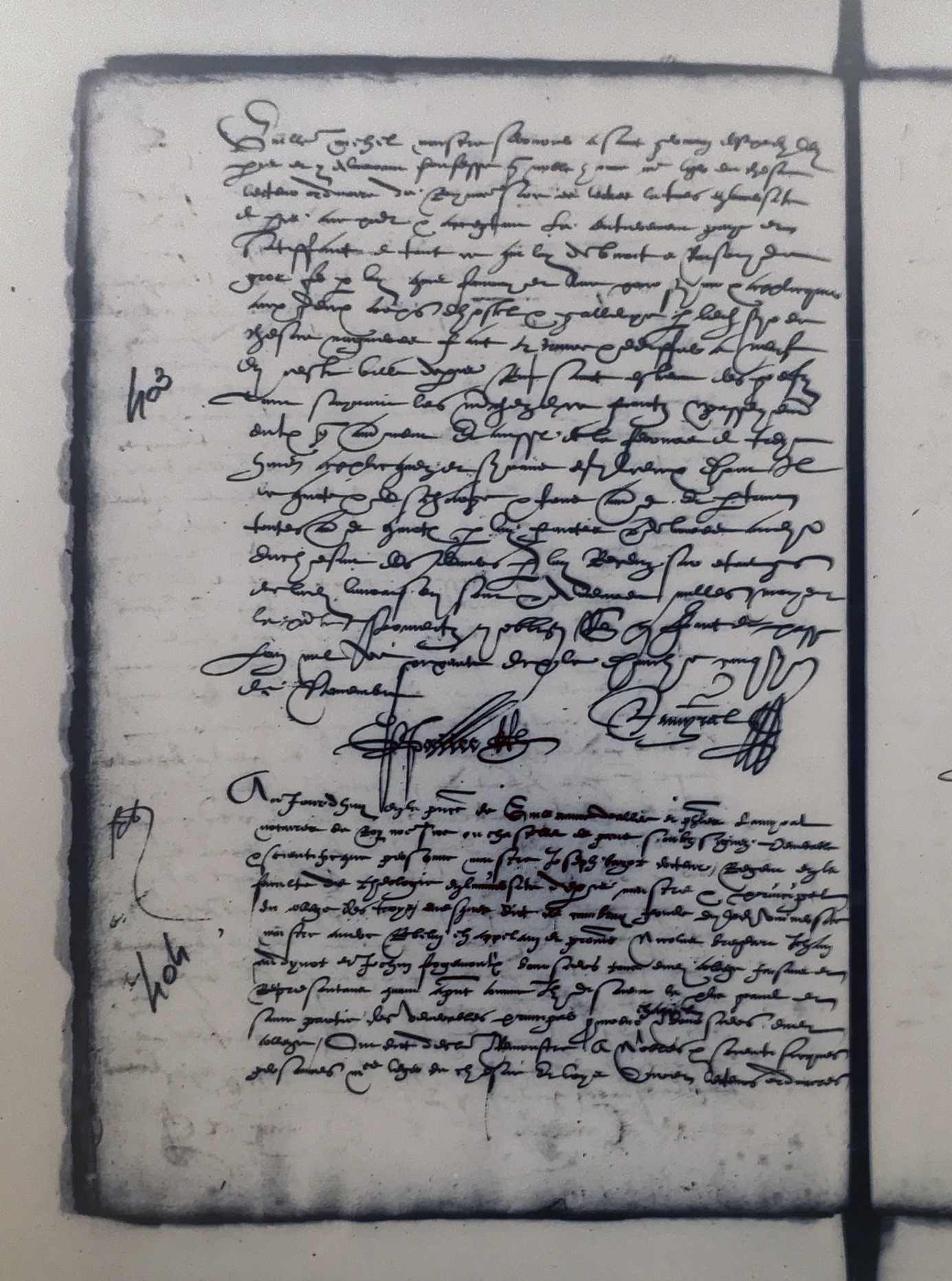

Déchiffrer les archives : extrait du registre d’un notaire en 1570

Pour illustrer notre recherche, rien de mieux que de laisser parler les documents eux-mêmes. Ils exposent toute la difficulté de notre projet, mais aussi sa richesse. En l’occurrence, j’ai choisi un texte de 1570, dont nous reproduisons un premier feuillet ci-dessous, qui est extrait du registre d’un notaire, où l’on ne s’attendait pas à trouver des éléments relatifs au Collège de France. Pour ainsi dire, il s’agit d’une querelle autour des dégâts collatéraux de l’enseignement des lecteurs royaux dans la grande salle du collège de Cambray, mais qui pour nous est une manne.

La première étape est donc celle du déchiffrement. Ici, le fait que le document est microfilmé ajoute à la difficulté. Dans l’édition chaque document sera identifié selon le fonds d’archives d’où il provient, sa cote, son lieu et sa date de production. Il sera précédé d’un regeste que nous rédigeons pour chaque document, c’est-à-dire, du résumé de son contenu, qui explique de façon synthétique les points essentiels de cet acte juridique :

Joseph Bazot, docteur en théologie en l’université de Paris, maître et principal du collège des Trois Évêques dit de Cambrai, maître André Robelin, procureur et chapelain et Nicolas Bregeart, Jehan Audynot et Jehan Frogemoulx, boursiers du dit collège, demandent à maîtres Léger Duchesne et Louis Duret et aux autres lecteurs de réparer, sous huitaine, les dégâts causés par les nombreux auditeurs dans la grande salle du collège, où les lecteurs donnent leurs leçons publiques depuis plusieurs décennies ; ils les somment de payer 500 livres tournois pour son entretien, sous peine de poursuites et d’interdiction d’entrer au collège ; selon le principal, le procureur et chapelain et les boursiers du collège de Cambrai, ce sont les boursiers qui avaient autorisé les lecteurs du roi à enseigner au collège de Cambrai, à condition qu’ils contribuent à l’entretien et aux réparations le cas échéant, puisque le collège ne pouvait pas y pourvoir, faute de revenu ; en revanche, selon Léger Duchesne et Louis Duret, les lecteurs enseignent au collège de Cambrai sous l’autorité du roi ; ces derniers disent qu’ils se sont limités à promettre de supplier le roi et son conseil d’intervenir gracieusement pour les réparations et l’entretien.

Vient, enfin, la transcription intégrale du début de l’acte (identifié dans la marge gauche par le numéro 404). Afin de rendre encore plus concret un aspect fondamental de notre recherche, voici la transcription de ces premières lignes du document. Si vous vous sentez une âme de paléographe, vous pouvez essayer de transcrire le reste !

Aujourd’huy, en la presence de Guillaume Vallee et Philippe Lamyral, [2] notaires du roy nostre sire au Chastelet de Paris soubzsignéz, venerable [3] et scientificque personne maistre Joseph Bazot, recteur regent en la [4] faculté de theologie en l’université de Paris, maistre et principal [5] du college de Troys Evesques, dict de Cambray, fondé en la dicte université ; [6] maistre André Robelin chappelain et procureur ; Nicolas Bregeart ; Jehan [7] Audynot et Jehan Frogemoulx, boursiers tous du dict colege…

– Dario Mantovani, Professeur au Collège de France,

Chaire Droit, culture et société de la Rome antique

> Découvrir l’enseignement du Pr Mantovani au Collège de France

> Ce projet de recherche bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France. En soutenant chaque année l’ensemble des disciplines et leur enseignement à tous, la Fondation contribue à faire vivre la diversité et le bouillonnement intellectuel qui font l’ADN du Collège de France. > Nous soutenir

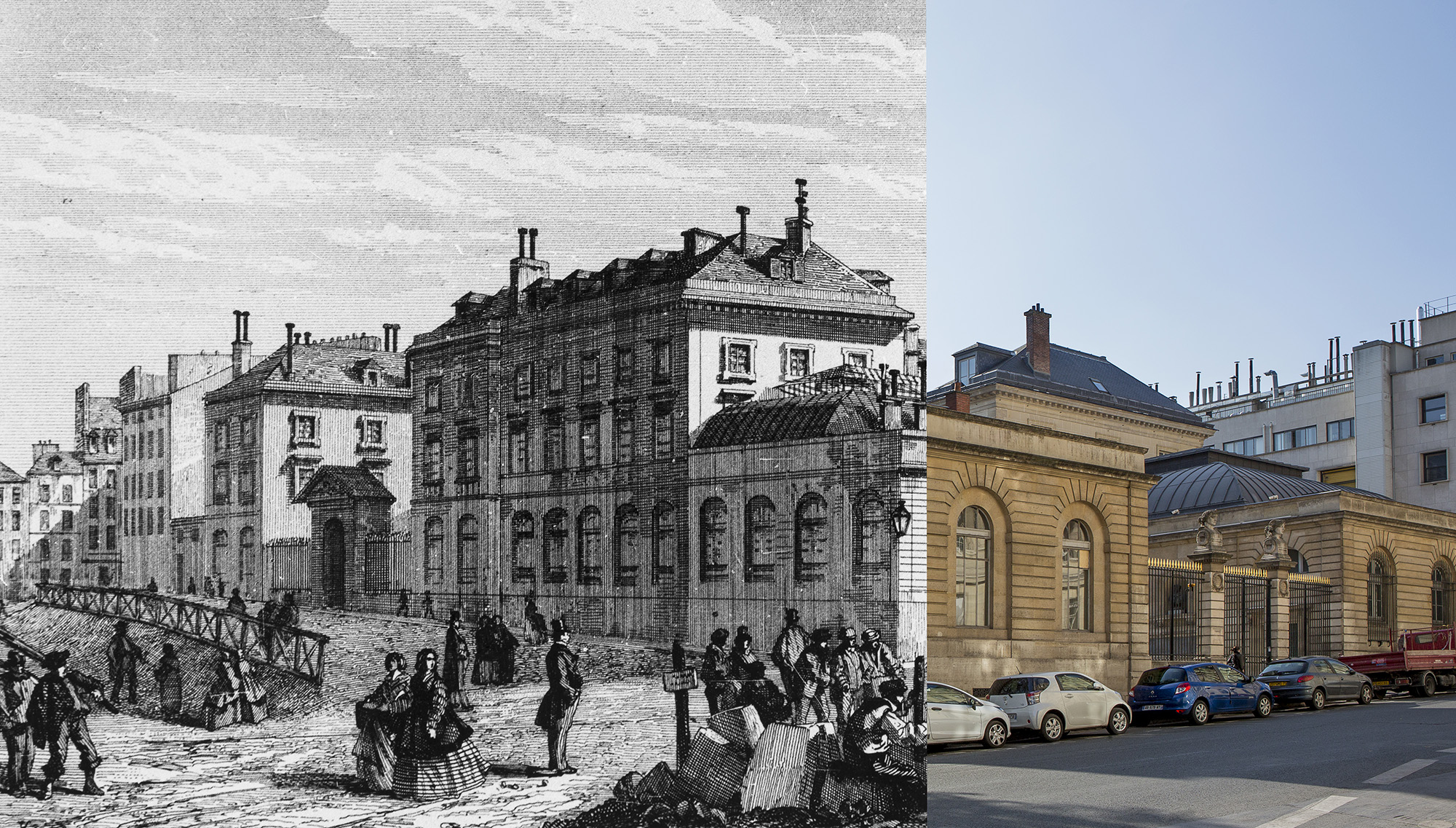

Couverture : Superposition d’archive et de photo de la façade du site Berthelot du Collège de France. Collège de France. Archives. @Patrick Imbert/Collège de France

![[VIDÉO] Faiseurs d’histoire](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/Entre-vues_Def-700x470-1-480x400.png)

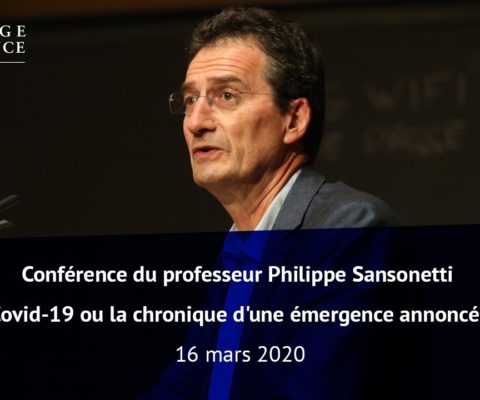

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)

![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)