Neurobiologie et virus

Pr Jean-Pierre Changeux

On peut voir au Musée d’Orsay un portrait de Louis Pasteur par le peintre finlandais Albert Edelfelt. Il est représenté en 1885 dans son laboratoire de l’Ecole Normale Supérieure observant une moelle épinière de lapin infecté par le virus de la rage suspendue dans un flacon. On y voit également au fond du flacon un dessiccateur (l’hydroxyde de potassium) qui en déshydratant le tissu atténuera le virus et servira à préparer le premier vaccin contre la rage. Ce vaccin sauva le jeune Joseph Meister mordu deux jours plus tôt par un chien enragé. Cette image illustre magnifiquement notre thème neurobiologie et virus.

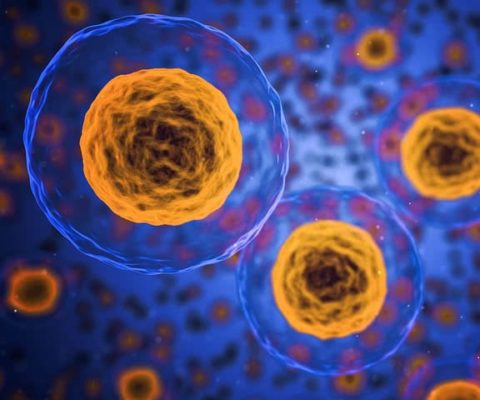

Les neurones, cellules qui composent notre système nerveux central (avec des cellules de soutien appelée glie), en s’interconnectant par leurs prolongements, axonaux et dendritiques, forment un réseau d’une gigantesque complexité. Santiago Ramon y Cajal au tournant du XXème siècle, proposa que ce réseau n’est pas continu. De ce fait, deux modes d’activité nerveuse. D’une part, des signaux électriques se propagent le long des axones. D’autre part, au niveau du contact entre neurones ou synapse, une substance chimique ou neurotransmetteur, prend, le plus souvent, le relais du signal électrique à travers l’espace synaptique. Les molécules qui composent la synapse sont désormais bien connues, en particulier, les neurotransmetteurs (il y en a plusieurs dizaines dont la familière acétylcholine) et leur récepteur qui reconnait le neurotransmetteur et convertit le signal chimique en signal électrique. Certains de ces récepteurs, nous le verrons, peuvent jouer un rôle critique dans l’infection virale.

Un virus n’est pas, à proprement parler, un être vivant autonome. Il est obligatoirement parasite et doit infecter une cellule vivante et détourner ses mécanismes internes pour se reproduire. La particule virale est de très petite taille (entre 0,01 et 0,3 micromètre (millionième de mètre)) et se compose d’une ou plusieurs molécules d’acide nucléique (ADN ou ARN, simple ou double brin) qui détient l’information génétique. Celle-ci est éventuellement incluse dans une coque protéique appelée capside, voire d’une enveloppe lipidique. Il est possible de reconstituer des particules virales actives in vitro : cela présente l’intérêt de pouvoir développer des vaccins efficaces, avec le risque potentiel de la production d’armes biologiques.

Le virus de la rage se transmet généralement par la salive d’un animal domestique ou sauvage infecté, lors d’une morsure, d’une griffure ou d’un léchage. Le virus pénètre dans le système nerveux au niveau des muscles de la face ou de la jambe, progresse jusqu’au cerveau ou il envahit le système limbique – le «cerveau des émotions» – entrainant le comportement de « rage » caractéristique. Le virus est typiquement un virus «neurotrope» qui investit sélectivement le système nerveux.

Depuis le travail pionnier de Pasteur sur la rage, de nombreux virus neurotropes ont été décrits. Un exemple particulièrement intéressant est celui du cytomégalovirus humain (HCMV). Bien que l’infection soit en général bénigne, lors de la grossesse, le virus peut traverser la barrière placentaire et se propager dans le fœtus en développement. Il cause des dommages irrémédiables du développement cérébral chez le nouveau-né. Les bébés atteints souffrent de déficits comme surdité, troubles intellectuels, microcéphalie ou paralysie cérébrale. Entre 0,5% et 2% de tous les nouveau-nés à l’échelle mondiale sont affectés par une infection HCMV congénitale, mais seulement 10% à 15% d’entre eux présentent des signes neurologiques à la naissance. La compréhension des mécanismes engagés vient d’être récemment facilitée par l’utilisation de ce que l’on appelle des « organoïdes » du cerveau que l’on peut obtenir in vitro à partir de culture de cellules souches pluri-potentielles humaines. Ces organoïdes forment une structure en trois dimensions qui rappelle le cortex cérébral. A partir de ce système, des récepteurs cellulaires de HCMV ont été identifiés permettant le développement éventuel d’un vaccin.

Un autre exemple bien étudié de microcéphalie est celle entrainée par le virus Zika (ZIKV) qui est propagé par un moustique en Polynésie française et aux Amériques. Les premières observations ont révélé un tropisme important de ZIKV pour les précurseurs neuronaux du cortex cérébral. ZIKV altère la progression du cycle cellulaire de ces précurseurs et entraine une cascade de morts cellulaires qui conduit à la microcéphalie. La microcéphalie provoquée par ZIKV chez l’homme ressemble à celle entrainée par de multiples mutations chez la souris. Les pertes massives de neurones dues à l’infection du cerveau par ZIKV entrainent des dysfonctionnements neurologiques graves comme l’épilepsie, la microcéphalie secondaire et des déficits cognitifs sérieux.

Mentionnons également le virus de la poliomyélite. Le mot signifie en grec « inflammation de la substance grise de la moelle épinière » qui se réfère à l’atteinte des neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle épinière par le virus. La transmission de la maladie se produit via l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Le virus se réplique dans les cellules lymphoïdes de l’intestin et de l’amygdale et de là, peut infecter les neurones. Chez la plupart des sujets, l’infection à poliovirus reste « asymptomatique ». Une faible fraction des sujets contaminés – entre 1 sur 200 à 1 sur 1 000 – évolue vers une forme paralytique qui se manifeste par une atteinte des neurones moteurs de la moelle épinière entrainant des déficits moteurs et des difficultés respiratoires. S’ensuit une atrophie des cellules musculaires créant ces malformations des membres inférieurs déjà décrites par les anciens Egyptiens. Seule la prévention par la vaccination est efficace.

Un autre virus neurotrope très commun est celui de l’herpes simplex. Ce virus qui se transmet par simple contact buccal ou sexuel entraine l’éruption, par crises, de « boutons de fièvre » sur la peau des lèvres ou de lésions des muqueuses génitales. Ces crises sont déclenchées par de nombreux facteurs, dont une baisse de l’immunité, un stress, ou une exposition au soleil. Le virus de l’herpès possède la caractéristique de persister, sous forme dormante, dans les neurones des ganglions nerveux sensoriels où il reste inaccessible aux anticorps circulants. Lors d’une crise, le virus s’active dans le corps du neurone et est transporté le long de l’axone, jusqu’au territoire de la peau qu’il innerve où il crée l’éruption cutanée. L’application locale de molécules qui bloquent la réplication du virus atténue les symptômes. Chez certains patients, l’infection par le virus de l’herpès se manifeste par une inflammation cérébrale générale – ou encéphalite – due à la propagation du virus le long du nerf trijumeau à partir de la face. On constate une prédisposition génétique mendélienne à l’apparition de cette encéphalite.

Il existe bien d’autres exemples de virus qui s’attaquent au système nerveux et cela soulève la question générale de la manière dont cela se produit. Cette question a été abordée il y a plus de 20 ans par l’équipe de Mohammed, Norrby et Kristensson avec plusieurs virus neurotropes comme celui de la fièvre de la vallée du Nil occidental, qui peut être à l’origine de graves encéphalites. Ils ont révélé que ces virus peuvent envahir le système nerveux central au niveau de la voie olfactive. Ils entreraient au niveau de l’épithélium olfactif, se propageraient jusqu’au bulbe olfactif et de là migreraient vers les neurones du tronc cérébral puis du cerveau.

Mais l‘actualité est le coronavirus SARS-Cov-2 qui se trouve à l’origine de la redoutable pandémie Covid-19 qui ravage notre planète. Au départ, le coronavirus a été décrit comme virus respiratoire entrainant une pneumonie avec mort par arrêt de la respiration. Mais certains malades, surtout les plus jeunes, présentent une perte de l’odorat et du goût, premiers indices d’une capacité neuro-invasive du virus. Des observations récentes révèlent que d’importants signes neurologiques accompagnent l’évolution de la maladie, comme, par exemple, la sensation d’extrême fatigue, des troubles de la vigilance ainsi que confusion mentale, agitation, convulsions… L’arrêt respiratoire fatal est même considéré par certains comme d’origine neurologique.

Sur cette base, il devient plausible de concevoir des médicaments qui pourraient interférer avec l’entrée et la propagation du virus dans le système nerveux. Pour cela, il importe d’identifier la ou les molécules qui assurent l’entrée du SARS-Cov-2 dans les neurones. On connait déjà un récepteur potentiel appelé ACE2 qui est une enzyme. Ce qui n’exclut pas la participation d’autres récepteurs. Une possibilité intéressante se présente avec la comparaison du SARS-Cov-2 avec le virus de la rage. Celui-ci entre, au niveau de la synapse qui connecte le nerf moteur au muscle et emploie l’acétylcholine comme neurotransmetteur. Mieux, on sait que le récepteur synaptique de l’acétylcholine (appelé «nicotinique» parce qu’il fixe aussi la nicotine, un analogue structural du neurotransmetteur) sert de porte d’entrée au virus de la rage. Il existe dans l’enveloppe du virus des séquences peptidiques qui sont communes avec celles de toxines du venin de serpents dont la morsure est très dangereuse, comme le Bungare ou le Naja. Ces toxines se fixent directement sur le site de liaison de l’acétylcholine du récepteur nicotinique et servirent à son identification dès les années 70. Le virus de la rage s’accroche par une sorte de «doigt» au site récepteur nicotinique qui internalise la particule et la déverse dans le flux de transport axonal qui remonte jusqu’aux neurones moteurs de la moelle épinière puis au cerveau. Fait remarquable, on retrouve une séquence semblable dans les spicules de la couronne de la particule de SARS-Cov-2. D’où l’hypothèse que le coronavirus interagit – directement ou indirectement – avec le site récepteur d’où il pourrait être délogé par la nicotine. La nicotine, ou les modulateurs du récepteur nicotinique comme l’antiparasitaire ivermectine ou le psychotrope chlorpromazine, inhibiteur connu du récepteur nicotinique, deviennent, parmi d’autres, des candidats potentiels à une chimiothérapie de Covid-19. A l’appui de cette hypothèse deux études parallèles montrent que les fumeurs sont partiellement protégés contre Covid-19. Ce qui n’est certes pas une incitation au tabagisme qui cause environ 75 000 morts par an en France. Nicotine n’est pas tabac et les modulateurs du récepteur ne sont pas tous addictifs. Reste la démonstration clinique que ceux-ci sont efficaces contre Covid-19. D’autres hypothèses sont possibles.

Comme l’écrivait récemment Alain Fischer dans une tribune précédente, toute «annonce non validée de la mise au point (d’un nouveau traitement) provoque un engouement injustifié et potentiellement dangereux» et «cette situation ne peut être au mieux résolue que par la mise en œuvre rapide (…) d’une approche scientifique rigoureuse. Il n’y a pas d’alternative». Des travaux sont en cours pour mettre à l’épreuve l’hypothèse mentionnée et examiner la validité de nouveaux traitements préventifs ou curatifs contre Covid-19.

Pr Jean-Pierre Changeux

Chaire de Communications cellulaires (1976-2006)

Note : L’auteur remercie le Pr Gérard Orth, ancien chef du Département de Virologie à l’Institut Pasteur, pour ses critiques et suggestions.

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)

![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)