Sauver la « Peinture des Ambassadeurs »

Découverte fortuitement en 1965 lors de la construction d’une route à Samarkand, la « Peinture des Ambassadeurs » intrigue les spécialistes depuis plus de 50 ans pour son caractère unique dans l’histoire artistique et politique de l’Asie centrale. Exposée depuis les années 80 au cœur du musée d’Afrasiab dans une pièce aux dimensions de la salle d’origine, cet ensemble de peintures murales a fait l’objet d’une vaste campagne de restauration de 2014 à 2017, soutenue par la Fondation du Collège de France. Le professeur Frantz Grenet, Chaire d’Histoire et cultures d’Asie centrale préislamique, revient sur cette aventure à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle présentation de l’œuvre qui s’est tenue le 21 septembre dernier.

Vous revenez d’Ouzbékistan, où vous avez assisté à l’inauguration de la nouvelle présentation de la « Peinture des Ambassadeurs » après avoir contribué à sa restauration. Cette œuvre, pièce majeure du musée d’Afrasiab, est un ensemble de quatre peintures murales sur lesquelles se trouve une multitude de personnages et de scènes… Que représente-t-elle exactement ?

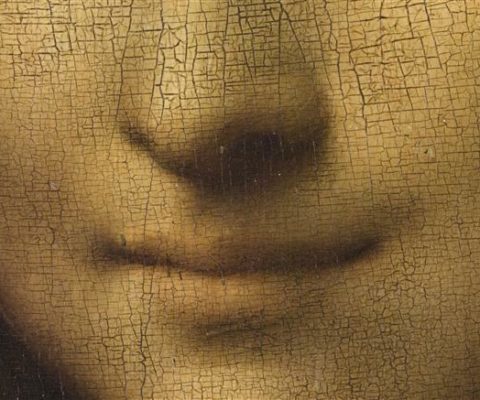

Malgré la perte de sa partie supérieure arrachée par un bulldozer, cette œuvre est remarquablement conservée et unique en Asie centrale : le site d’Afrasiab, ancien site de Samarkand, est exploré depuis la fin du XIXe siècle, mais c’est la première fois qu’on tombe sur un tel ensemble de peintures sans équivalent dans la région. Datées de 660, elles s’articulent autour de la figure de Varkhuman, roi de Samarkand, qui a commandité ou au moins inspiré l’œuvre.

Sur le mur ouest, une scène de réception d’ambassadeurs est représentée. Parmi tous les peuples présents (principautés voisines, Tibétains, Coréens…), on a surtout des Chinois montant en procession vers le haut du mur où l’on pense qu’étaient figurés le roi et son épouse. Il y a également beaucoup de Turcs. Ces derniers ne sont pas ambassadeurs mais gardes d’honneur et chambellans. Ils semblent pour certains appartenir à la garde rapprochée du roi de Samarkand, et pour d’autres être au service des envoyés chinois qu’ils auraient escortés depuis la Chine.

Sur le mur sud, est représentée la suite de cette réception dont on sait qu’elle a eu lieu au nouvel an. On y voit une procession dans laquelle Varkhuman sur son cheval se dirige vers le mausolée de ses parents. Il est accompagné de gens de sa cour, d’animaux sacrificiels et, au-devant du cortège, trois femmes en amazone sur des chevaux. Une dernière figure effacée monte un éléphant, nous sommes persuadés qu’il s’agit de la reine. C’est donc un sacrifice aux ancêtres fait au nouvel an qui est représenté ici. Au nord, changement de décor : nous voilà en Chine. A gauche, a lieu la Fête des bateaux dragons, célébration annuelle très importante encore fêtée aujourd’hui à Taiwan. À droite, sont figurées des scènes de chasse à la panthère. Un personnage à cheval est représenté plus grand que les autres : il s’agit certainement de l’empereur de Chine, Gaozong. Il y a ici un jeu de miroir entre Sogdiens, accomplissant le culte des ancêtres, et Chinois, célébrant également un cycle annuel…

Côté est, le mur est très abîmé mais on devine une scène en rapport avec l’Inde. Cette Inde n’est pas réelle, c’est une Inde onirique… On reconnaît en effet des modèles venant de l’art gréco-romain. Deux astrologues indiens, reconnaissables à la sphère céleste figurée entre eux, sont également représentés. Il pourrait s’agir là de la signature des astrologues derrière le programme idéologique.

Quel est ce programme idéologique ? Que signifient toutes ces scènes ?

Cette œuvre intrigue les experts et fait l’objet de nombreuses études et publications, dont un colloque à Venise en 2005 qui a permis d’en élucider les codes principaux. On s’est aperçu qu’elle répond d’un programme idéologique très contrôlé, articulé autour de la personne royale. Pour le comprendre, il est essentiel d’en connaître le contexte politique. Cette peinture s’explique en effet par une situation internationale très spéciale due à un bouleversement dans toute l’Asie, de l’Iran à la Chine. Deux pouvoirs, qui dominaient jusqu’alors, s’effondrent : les Sassanides en Iran, vaincus par les Arabes en 642, et le premier empire turc, vaincu par la Chine des Tang. Dans ce nouvel échiquier, l’Asie centrale a pu jouer sa partie, notamment la Sogdiane – région qui correspond au sud de l’Ouzbékistan et au Tadjikistan, autour de Samarkand et Boukhara. Depuis plusieurs siècles, ce pays a capitalisé les gains de la Route de la Soie, qui connaît alors sa plus forte expression : lieu stratégique, la Sogdiane en tient les deux bouts de la Chine à Byzance.

Dans ce contexte, le royaume de Samarkand, auparavant soumis à la suzeraineté des Turcs, peut s’affirmer comme une puissance importante et négocier directement avec la Chine en concluant une alliance privilégiée.

Parallèlement, il y a un contexte idéologique porteur. Varkhuman avait visiblement un entourage intellectuel riche et dynamique, composé notamment d’astrologues indiens, comme nous le révèle un texte chinois de l’époque. Vraisemblablement, ces astrologues ont suggéré au roi d’exploiter un synchronisme de calendrier qui se produisait en 660. Cette année-là, les célébrations de nouvel an de plusieurs grands peuples ont toutes eu lieu le 21 juin : le nouvel an zoroastrien célébré à Samarkand, la Fête des bateaux dragons en Chine et le solstice d’été. Toutes ces célébrations et les peuples qui leur sont associés figurent dans la « Peinture des Ambassadeurs » ; seul manque l’Iran, alors en plein désordre. Dans cette œuvre, le roi de Samarkand semble ainsi vouloir prendre la place du dernier empereur sassanide. Profitant de ce synchronisme, il se montre comme un « roi soleil », statut issu de la figure de Yima, roi solaire légendaire des origines de l’Iran qui avait institué la fête du nouvel an au solstice d’été et sous le règne duquel existait une sorte de paix universelle. Par cette peinture, Varkhuman se présente comme celui qui tient les rênes de la politique en Asie aux côtés de la Chine, sur les ruines de l’Iran et de l’ancien empire turc.

Depuis les années 90, l’état de conservation de l’œuvre s’était fortement aggravé : d’importantes altérations la mettaient en péril. Quels étaient les risques ?

Tout d’abord, il y avait un effacement des couleurs, au départ très vives. Des aquarelles réalisées à l’époque soviétique ont heureusement été conservées, permettant d’en garder un souvenir. Par ailleurs, trop de résine avait était mise lors de la précédente restauration au début des années 80, provoquant des effets de brillance… Et puis, surtout, la couche picturale commençait à s’effriter. L’œuvre souffrait également d’une altération des techniques de restauration utilisées lors de son installation dans le musée en 1985. On sait aujourd’hui que les matériaux en usage à l’époque soviétique (NDLR : l’Ouzbékistan a obtenu son indépendance en 1991) ont une durée de vie d’une trentaine d’années… Ainsi, les plaques de polystyrène portant les peintures s’étaient acidifiées avec le temps et commençaient à se désintégrer. De même, la structure en bois de l’installation s’était déformée, laissant apparaître des gonflements à certains endroits, provoquant des chutes de fragments.

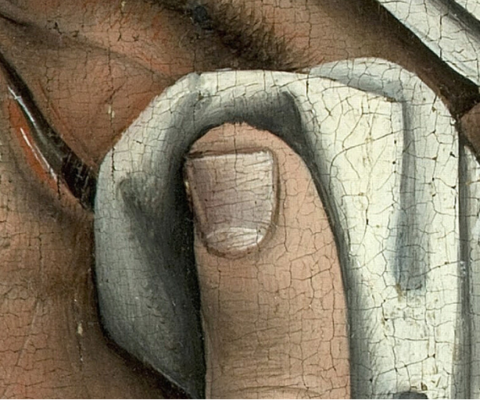

Après expertise de Géraldine Fray (restauratrice de peintures murales), vous avez opté pour un nettoyage des différents fragments de l’œuvre et un montage sur une nouvelle structure. Quelles ont été les étapes de cette restauration ?

Cela a été un travail très difficile, très minutieux… Au début, j’avais de grandes appréhensions car je craignais d’abîmer l’œuvre. Panneau par panneau, sans provoquer ni cassures ni pertes, il fallait décoller la couche picturale du polystyrène, gratter et meuler ensuite le mastic appliqué lors de la première restauration pour arriver à la très mince couche picturale, mettre un nouveau mastic, aplatir les surfaces bombées et déformées, et enfin transférer l’œuvre sur son nouveau support : une structure en plaques d’aluminium familièrement appelées « nid d’abeille ». Inerte, ininflammable et légère, elle est plus résistante et manipulable que le polystyrène. Dans le même temps, l’ancienne armature en bois a été remplacée par une armature métallique, elle aussi amovible.

Toutes ces restaurations ont été menées sans que l’œuvre soit fermée au public. Nous avons procédé demi mur par demi mur, en 4 ans, en remplaçant les parties manquantes par des facsimilés.

Vous avez également mis en place toute une nouvelle muséographie…

Tout à fait ! Les dégradations de l’œuvre étaient aussi dues à une mauvaise isolation thermique et hydrométrique. Nous avons donc réaménagé l’espace d’exposition : nouvelle climatisation, nouveau système d’éclairage, réaménagement du circuit de visite… Nous avons également revu toute la médiation autour de l’œuvre avec la création de nouveaux cartels sur lesquels sont indiqués les relevés au trait des figures représentées et des propositions de reconstitution des parties perdues. Désormais un support pédagogique in situ est immédiatement disponible pour les visiteurs et les guides… En complément, la brochure de présentation de l’œuvre va être mise à jour et complétée.

Cette restauration a été financée presqu’exclusivement grâce au mécénat et à des financements obtenus auprès de nombreuses institutions internationales, dont la Fondation du Collège de France.

Exactement… Le premier diagnostic de l’œuvre a été fait en 1997 par Alix Barbet, spécialiste de la restauration et de l’étude de la peinture murale romaine. Déjà à l’époque, elle nous avait alarmés sur l’état des peintures et sur la nécessité d’agir vite… mais on manquait de moyens et il nous a été difficile de trouver des fonds dans un premier temps. Bien qu’étant une mission archéologique française subventionnée par le Ministère des affaires étrangères, il nous était impossible de nous adresser aux fonds publics français. Quant à l’UNESCO, qui aurait dû s’impliquer fortement puisque Samarkand est une ville classée au patrimoine mondial, nous n’avons pas réussi à obtenir des financements de sa part sinon une exemption douanière pour les matériaux qu’on importait. Sur ce terrain-là, nous avons également obtenu une aide très précieuse de l’ambassade de France. Mais on n’a rien pu commencer avant 2012…

Racontez-moi, qu’est-ce qui a permis la mise en place du projet ? Quelles ont été vos motivations pour proposer ce dossier à la Fondation du Collège de France ?

C’est un concours de circonstances. Pour lever des fonds, on a créé l’Association pour la Sauvegarde de la Peinture d’Afrasiab, mais sans résultat jusqu’en 2012, année où l’ambassadrice de Suisse, prise d’affection pour l’œuvre, a lancé le slogan : « C’est aux ambassadeurs de sauver la Peinture des Ambassadeurs ». À ce moment-là, les choses se sont précipitées : j’ai été élu au Collège de France en 2013, j’ai appris l’existence de la Fondation du Collège de France… et, circonstance favorable, le Pr Pierre Corvol, administrateur du Collège jusqu’en 2012 puis président de la Fondation, avait vu cette peinture au cours d’un voyage. Il m’a encouragé à présenter un dossier à la Fondation qui a alors contribué à 25% des 160 000 € nécessaires. C’était très important ! Cela nous a encouragés et nous a décidés à démarrer, même s’il nous manquait encore des fonds. L’ambassade des Etats-Unis s’est ensuite intéressée à ce projet, puis la réserve parlementaire du Sénat ainsi qu’une fondation coréenne. La restauration de la « Peinture des Ambassadeurs » a donc été permise grâce à un mécénat international.

Avez-vous quelque chose à ajouter pour conclure notre conversation ?

Oui : venez nombreux ! L’Ouzbékistan est un pays facile d’accès depuis l’Europe et qui abrite de magnifiques choses à absolument découvrir !

Propos recueillis par Flavie Dubois-Mazeyrie

![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)

![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)

![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)

![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)